オルゴールとの出会いをあなたに

第三章:オルゴールが出来るまで

古き良き時代に誕生したオルゴールは今も世界中で愛されています。

出産祝い・プロポーズ・音楽のプレゼント・お土産・記念品などギフトとして、音楽の分野では作曲、オルゴールメカを入れるボックスは木工やからくりなどの技術・工芸、理科や科学の分野では音響や電子機器との組み合わせ等でニーズがあります。

また、コレクターの間では、アンティークのみならず、新作や特注品も人気です。世界中の文化が盛り込まれた工芸品として、オルゴールが採用されているものも多いのです。

さらには、基礎研究が進み、オルゴールが奏でる音成分が脳波や人体に影響を与える事が明らかになり、ハイパーソニックエフェクトと名付けられました。そんなハイパーソニックエフェクトの効果からオルゴールが再注目され、病院や施設などに設置されているのを見かけるようになりました。

オルゴールの作曲・編曲には、構造上の制約があり、音を間引いたり、付け足したりする、シンプルでありながら独特のコツが必要になります。

シリンダーゼンマイ式オルゴールの場合、18弁は約15秒、23弁・30弁は約30秒ほどの楽曲を入れる事が出来ます。演奏時間は18弁の場合は約3分、20弁・30弁は約4~5分間。ゼンマイの動力が切れるまで繰り返され、徐々にゆっくりになります。

既存曲の多くは、イントロ(導入部)、Aメロ(メロディパターン)、サビ(クライマックスメロディパターン)、アウトロ(エンディング)を組み合わせて作られてます。メロディパターンがいくつかある場合、Aメロ、Bメロとアルファベットを冒頭につけて呼ばれます。

多くの場合、楽曲の最も印象的な部分で作る場合が多いようです。また使える音の数や長さにも制約があります。基本的にダイアトニックスケール(全音階)を使い作曲を行います。

オルゴールの櫛歯は一枚の金属板で繋がっているので、隣接する櫛歯を同時に弾くと音が濁ってしまいます。そのため、基本は主要三和音、アルペジオ(分散和音の一種)がよく使われています。また、櫛歯がはじかれ振動を続けているところに、次のピンが触れるとダンパーノイズと呼ばれる雑音が混じってしまいます。

そこで、ピンは櫛歯をはじく前にダンパーを押し上げ、ピンが触れる前に振動を止める構造になっています。そんな理由もあって、4分音符よりも短い音、同じ音を連続で鳴らす楽曲はオルゴールには不向きと言えます。

しかし、楽曲によってはオルゴールにない音を表現しなければならない場合もあります。ない音とは#や♭がついた半音、ピアノで言う黒鍵盤の音なのですが、これを隣接する全音で代用すると、かなり違和感が出てきます。そういう場合は1オクターブ変えたり、アルペジオを利用して、耳をごまかすテクニックを使います。

ご自身で作られた楽曲をオルゴールにしたい方は、オルゴール独特の移調や和音の構成、編曲のコツを調べてみるのも楽しみのひとつになることでしょう。

手回しオルゴール

また、サンキョーのオルガニート、ゼンオンのメロニカなど、専用の譜面を通す事で、オルゴールを奏でる手回しオルゴールは、自分で作曲して曲を奏でる事が出来ます。カードを繋げると長い楽曲でも演奏する事も出来て、学習教材としても人気のアイテムです。

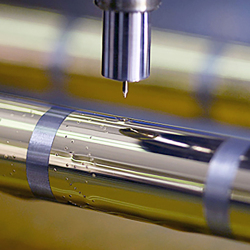

では、オルゴールメカはどのように製造されるのでしょう。ここでは、オルゴール全盛期の一般的な製造工程をご紹介いたします。現在ではNC旋盤や3Dプリンタなど、材質を加工する工作機械や設計の手順も進化しておりますが、ものづくりの本質的な部分の理解を深めていただければと思います。

1.編曲

編曲者は、原曲をオルゴールのシリンダーのサイズにあわせて編曲を行います。

この工程には音楽にも技術にも精通している必要があります。

2.針打ち

編曲に合わせて、シリンダーに小さな穴を開け、細い鋼線(ピン)を穴に挿入し切削します。

3.シリンダー検査

ピンがまっすぐで不足していないか、ルーペを使い入念に注意深く検査されます。

4.ガム引き

シリンダーの内側一面に樹脂を塗布します。

こうして、すべてのピンが固定され、最高の音質が保証されます。

5.打ち抜き

コーム、速度制御機構、ゼンマイハウスの主要部品を作ります。

鋼鉄製と真鍮製の板から金型を使用し打ち抜かれます。

6.切断

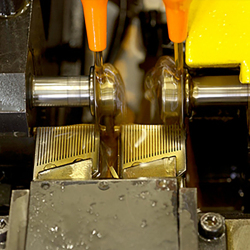

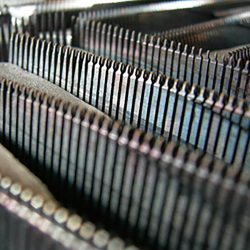

オルゴールの音を奏でるコームを製造します。

鋼鉄製の板を櫛の形に切り抜いてつくられます。

7.焼入れ

800℃を越える釜で焼入れを行い、硬度を高めます。

8.溶接

コームの低音域に属する櫛歯の下には鉛を流し込みます。

丸みのある澄んだ音色を放つよう職人が1本1本研磨します。

9.調律

オルゴールのコームは、ピアノと同じように調律する必要があります。

職人はまず振動数を確認し、1本1本研磨して正しい音階に調律します。

10.ダンパー

ルーペとピンセットを使用し、低音域の櫛歯の下にダンパーを貼り付けます。

余分な振動を抑え、澄みきった音色を可能にします。

11.取り付け

職人は、長年の培われた経験と音感だけを頼りに音色を創り上げます。

ピンとコームのバランスは、音色を左右する最もデリケートな作業です。

12.組み立て

オルゴールの組み立ては、すべて手作業で行われます。

様々な部品が組み合わされ、心地よいテンポの美しい音色が奏でられるのです。

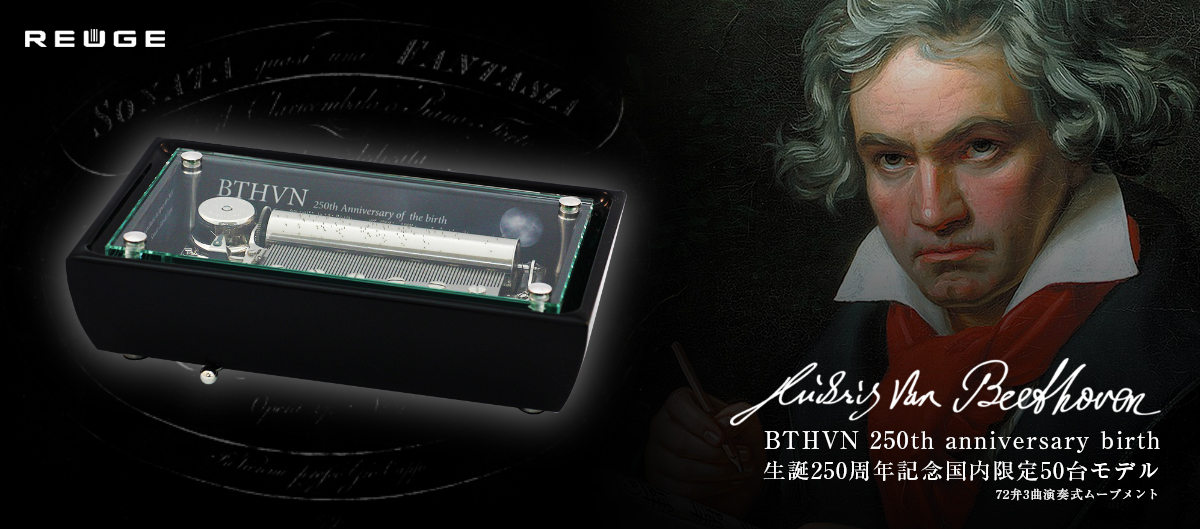

REUGE社オルゴール Clara AXA.72.5203.000

歴史上では、貴族や富裕層が顧客だった事もあり、ベーシックなオルゴールは象嵌や螺鈿が施されたオールドスタイルが主流です。こちらについては別章で詳しく記載して参ります。

にぎる・ころがす・音がなる 天然木でできた ころころオルゴール

ベビーメリーや子供向けのおもちゃとして、ぬいぐるみや人形に組みこまれた安価で手に入るオルゴールも人気です。

オルゴール付き雛飾り

ケースに入った親王飾りには、オルゴールが組みこまれているものがあります。

桃の節句は日本独自の文化で、海外にはこれに該当する記念日はないのだそうです。 世界的には国際連盟により6月1日に定められていますが、日本では、1948年に定められた5月5日の端午の節句があったので、準拠する必要はなかったようです。

▼次章へ